중국의 ‘판다 외교’ 정책

판다 소유권 중국에 있어

10년간 매년 20억 원 비용 소모

지난해 4월, 용인 에버랜드의 인기 마스코트였던 자이언트 판다 푸바오가 중국으로 반환됐다. 푸바오는 2016년 3월 시진핑 중국 국가주석이 한중 친선 도모의 상징으로 보내온 판다 러바오와 아이바오 사이에서 국내에서는 최초로, 자연번식으로 태어난 판다이다.

푸바오는 코로나19 확산 시기 국민들 사이에서 큰 인기를 끌면서 동물로서는 이례적인 팬덤 현상을 낳기도 했다. 푸바오를 보기 위해 오픈런이 벌어지고, 일일 아르바이트인 ‘푸바오 매니저’ 직무에는 1만여 명이 몰렸다. 최근에는 푸바오가 ‘접객’에 동원되고 탈모 증상까지 나타날 정도로 건강이 악화하였다는 의혹이 불거지면서 푸바오를 돌려달라는 국민 청원이 등장하기도 할 정도였다.

그러나 안타깝게도 푸바오가 중국에서 다시 돌아올 가능성은 지극히 낮다. 이유는 중국의 정책 때문이다. 중국은 멸종 위기종이자 중국 고유종인 판다 보호를 위해 해외로 보내진 거의 모든 판다의 소유권을 가지고 있다.

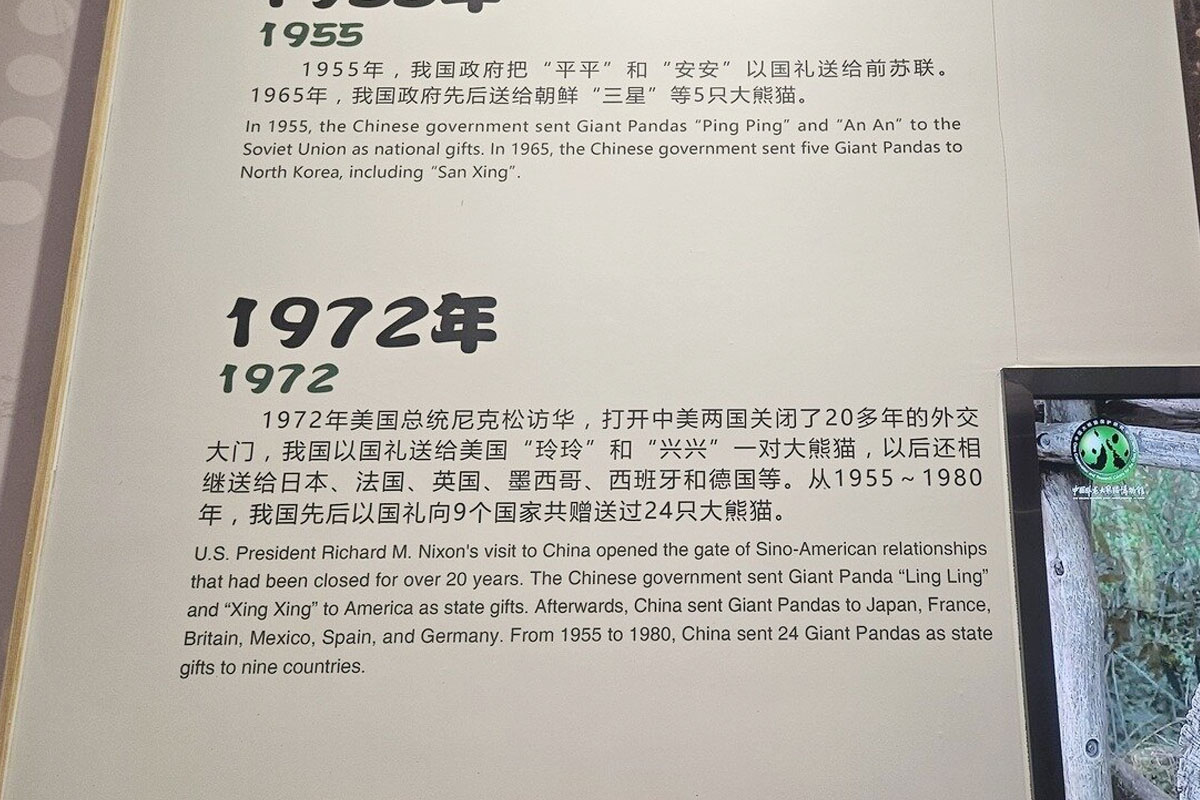

과거에는 그냥 선물로 주기도 했지만, 1981년 중국이 ‘멸종 위기에 처한 야생 동식물종의 국제 거래에 관한 협약(CITES)’에 가입하면서 임대 방식으로 변경됐다.

그 때문에 정상회담 등 외교 활동을 통해 친선의 표시로 한두 쌍씩 선물로서 외국으로 반출된 판다는 임대되는 것으로 처리된다. 소유권은 여전히 중국에 귀속된 것이다. 만일 외국에서 판다가 태어나더라도 부모 중 하나가 중국 소유라면 아기 판다도 중국의 소유가 된다.

아기 판다의 경우, 60만 달러(7.2억 상당)를 내지 않으면 낳는 즉시 돌려보내야 한다. 하지만 돈을 지불하게 되면 만 4살까지는 임대가 가능하다. 만 4살이 되면 종 번식을 위해 중국으로 돌아가야 하기 때문이다.

중국은 이러한 사실을 외교에서 잘 이용해 판다를 외교에 이용하기도 하며, 이를 ‘판다 외교’라고 부른다. 또한, 임시로 판다를 빌린 것과 같기 때문에 임대를 받게 되면 중국에 매년 임대료를 지불해야 한다. 현재는 19개국에 65마리의 판다가 임대 중이다.

임대료는 국가마다 다르게 책정되는 것으로 알려졌지만, 미국 기준으로 최대 연 100만 달러(약 14억 6,908만 원)다. 여기에 판다를 사육하는 유지비가 매년 약 5억가량 들기 때문에 해마다 최소 20억 원의 비용이 발생하는 셈이다. 다만, 일반적으로 판다를 통해 얻은 이익이 큰 경우가 많다. 에버랜드의 경우도 마찬가지다.

지난 2021년 1월 푸바오가 처음으로 대중에 공개된 이후 푸바오가 중국으로 떠나기 직전까지 판다 월드를 찾은 방문객 수는 550만 명에 달한다. 지난 2021년 322억 원의 영업손실을 냈던 삼성물산 리조트 부문은 ‘푸바오 붐’이 일었던 2023년 661억 원의 영업이익을 내며 흑자로 전환했다.

그러나 판다 외교가 금전적인 이유만으로 이루어지는 것은 아니다. 한 전문가는 중국의 판다 외교 사례에 대해 “외교라기보다는 종 보전 차원에서 바라봐야 한다”며 “실제로 판다의 서식지 외 보전을 위한 인공 번식 연구에 (동물 외교로 판다를 받은) 미국의 동물원이 상당히 기여했다”라고 의견을 전하기도 했다.

국제적 협력으로 생물의 다양성 증진과 종 복원에 도움을 줄 수 있다는 것이다. 다만 그는 “원래 서식지와 전혀 다른 환경으로 이동하면 해당 개체에는 좋지 않다”라며 생태 특성을 고려해 동물 외교를 시행해야 할 필요가 있음을 알렸다.

댓글0